Tosca (Opera)

(da it.wikipedia.org)

Nome: Tosca (Opera)

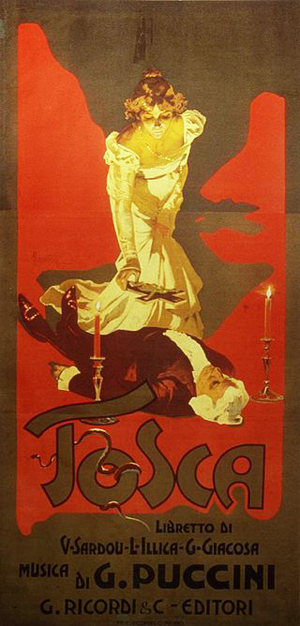

Notizie: Tosca è un'opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La prima rappresentazione si tenne a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. Il libretto deriva da La Tosca di Victorien Sardou, il dramma rappresentato per la prima volta il 24 novembre 1887 al Théatre de la Porte-Saint-Martin di Parigi, il cui successo fu legato soprattutto all'interpretazione di Sarah Bernhardt nei panni della protagonista. Durante una tournée, La Tosca venne rappresentata anche al Teatro dei Filodrammatici di Milano, all'inizio del 1889, e Giacomo Puccini vi assistette, rimanendone molto colpito. Così Puccini cominciò a pensare di ricavarne un'opera. Ne parlò con l'editore Giulio Ricordi, chiedendogli di interessarsi ai diritti dell’opera per avere l’autorizzazione a musicarla. Sardou non oppose un netto rifiuto ma dimostrò freddezza; in ogni modo alla fine del 1893 Ricordi ottenne l'autorizzazione a musicarla, anche se a favore di un altro compositore, Alberto Franchetti, che aveva da poco trionfato con Cristoforo Colombo (1892). Luigi Illica preparò l'abbozzo del libretto, che fece approvare da Sardou in presenza di Giulio Ricordi e Giuseppe Verdi (quest'ultimo, a Parigi per la prima francese di Otello, confiderà qualche anno più tardi al suo biografo che, se non fosse stato per l'età, avrebbe voluto lui stesso musicare Tosca). Dopo pochi mesi Franchetti rinunciò a comporre l'opera. Così Ricordi commissionò l'opera a Puccini, nel 1895. Cominciò il lavoro qualche mese dopo il successo de La bohème, nella tarda primavera del 1896. Partecipò alla stesura del libretto anche Giuseppe Giacosa, anche se riteneva il soggetto poco poetico e sosteneva che il successo dell’opera era dato dalla bravura della Bernhardt e non dal testo. Dopo alcuni contrasti e ripensamenti, nell'ottobre 1899 l’opera fu completata ed il 14 gennaio 1900 venne rappresentata al Teatro Costanzi di Roma, con il soprano Hariclea Darclée nel ruolo di Tosca, il tenore Emilio De Marchi nei panni di Cavaradossi e il baritono Eugenio Giraldoni come Scarpia. All'evento erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Pelloux e la regina Margherita di Savoia. La serata fu nervosa, a causa di alcuni spettatori ritardatari il direttore d'orchestra Leopoldo Mugnone fu costretto a interrompere l'esecuzione e ricominciare da capo. Inizialmente criticata da una parte della stampa, che si attendeva un lavoro più in linea con le due precedenti opere di Puccini, Tosca si affermò ben presto in repertorio e nel giro di tre anni fu rappresentata nei maggiori teatri lirici del mondo. Il libretto fu ricavato dal dramma omonimo di Victorien Sardou, ma fu ridotto da cinque a tre atti e snellito di molti particolari che costituivano la cornice storica realistica del dramma in prosa; vennero inoltre eliminati moltissimi personaggi secondari, tra cui Giovanni Paisiello, che compariva in persona alle prese con la famosa cantante, e la vicenda si concentrò principalmente sul triangolo Scarpia - Tosca - Cavaradossi, delineando le linee principali dei caratteri, anche se a scapito delle concatenazioni logiche degli avvenimenti. Il dramma dell'amore perseguitato interessava Puccini più del grande affresco storico condito di delitti e di sangue. Tosca è considerata l'opera più drammatica di Puccini, ricca com'è di colpi di scena e di trovate che tengono lo spettatore in costante tensione. Il discorso musicale si evolve in modo altrettanto rapido, caratterizzato da incisi tematici brevi e taglienti, spesso costruiti su armonie dissonanti, come quella prodotta dalla successione degli accordi del tema di Scarpia che apre l'opera: Si bemolle maggiore, La bemolle maggiore, Mi maggiore (il primo e l'ultimo dei quali in relazione di tritono). La vena melodica di Puccini ha modo di emergere nei duetti tra Tosca e Mario, nonché nelle tre celebri romanze, una per atto ("Recondita armonia", "Vissi d'arte", "E lucevan le stelle"), che rallentano in direzione lirica la concitazione della vicenda. L'acme drammatico è invece costituito dal secondo atto, che vede come protagonista il sadico barone Scarpia, nel quale l'orchestra pucciniana assume sonorità che anticipano l'estetica dell'espressionismo musicale tedesco. La trama: l’azione si svolge a Roma nell'atmosfera tesa che segue l'eco degli avvenimenti rivoluzionari in Francia, e la caduta della prima Repubblica Romana in una data ben precisa: Sabato 14 giugno 1800, giorno della Battaglia di Marengo. Atto primo: Angelotti (basso), bonapartista ed ex console della Repubblica Romana, è fuggito dalla prigione di Castel Sant'Angelo e cerca rifugio nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove sua sorella, la marchesa Attavanti, gli ha fatto trovare un travestimento femminile che gli permetterà di passare inosservato. La donna è stata ritratta, senza saperlo, in un quadro dipinto dal cavalier Mario Cavaradossi (tenore). Quando irrompe nella chiesa un sagrestano (basso), Angelotti si nasconde nella cappella degli Attavanti. Il sagrestano, borbottando ("... e sempre lava..."), mette in ordine gli attrezzi del pittore che di lì a poco sopraggiunge per continuare a lavorare al suo dipinto ("Recondita armonia..."). Il sagrestano finalmente si congeda e Cavaradossi scorge nella cappella Angelotti, che conosce da tempo e di cui condivide la fede politica. I due stanno preparando il piano di fuga ma l'arrivo di Floria Tosca (soprano), l'amante di Cavaradossi, costringe Angelotti a rintanarsi di nuovo nella cappella. Tosca espone a Mario il suo progetto amoroso per quella sera ("Non la sospiri la nostra casetta..."). Poi, riconoscendo la marchesa Attavanti nella figura della Maddalena ritratta nel quadro, fa una scenata di gelosia a Mario che, a fatica ("Qual occhio al mondo..."), riesce a calmarla e a congedarla. Angelotti esce dal nascondiglio e riprende il dialogo con Mario, che gli offre protezione e lo indirizza nella sua villa in periferia. Un colpo di cannone annuncia la fuga del detenuto da Castel Sant'Angelo; Cavaradossi decide allora di accompagnare Angelotti per coprirlo nella fuga e portano con loro il travestimento femminile, dimenticando però il ventaglio nella cappella. La falsa notizia della vittoria delle truppe austriache su Napoleone a Marengo fa esplodere la gioia nel sagrestano, che invita l'indisciplinata cantoria di bambini a prepararsi per il Te Deum di ringraziamento. Improvvisamente sopraggiunge con i suoi scagnozzi il barone Scarpia (baritono), capo della polizia papalina che, sulle tracce di Angelotti, sospetta fortemente di Mario, anch'egli bonapartista. Per riuscire ad incolparlo ed arrestarlo e poter quindi scovare Angelotti, egli cerca di coinvolgere Tosca, ritornata in chiesa per informare l'amante che il programma era sfumato in quanto ella era stata chiamata a cantare a Palazzo Farnese per festeggiare l'avvenimento militare ("Ed io venivo a lui tutta dogliosa..."). Scarpia suscita la morbosa gelosia di Tosca usando il ventaglio dimenticato nella cappella degli Attavanti. La donna, credendo in un furtivo incontro di Mario con la marchesa, giura di ritrovarli. Scarpia, che ha raggiunto il suo scopo, la fa seguire ("Tre sbirri, una carrozza, presto..."). Mentre Scarpia pregusta la sua doppia rivalsa su Cavaradossi - ucciderlo e prendergli la donna - comincia ad affluire gente in Chiesa per inneggiare alla vittoria e a cantare il "Te, Deum". Atto secondo: mentre al piano nobile di Palazzo Farnese si sta svolgendo una grande festa alla presenza del Re e della Regina di Napoli, per celebrare la vittoriosa battaglia; nel suo appartamento Scarpia sta consumando la cena. Spoletta (tenore) e gli altri sbirri conducono in sua presenza Mario che è stato arrestato. Questi, interrogato, si rifiuta di rivelare a Scarpia il nascondiglio di Angelotti e viene quindi condotto in una stanza dove viene torturato. Tosca, che poco prima aveva eseguito una cantata al piano superiore, viene convocata da Scarpia, il quale fa in modo che ella possa udire le urla di Mario. Stremata dalle grida dell'uomo amato, la cantante rivela a Scarpia il nascondiglio dell'evaso: il pozzo nel giardino della villa di Cavaradossi. Mario, condotto alla presenza di Scarpia, apprende del tradimento di Tosca e si rifiuta di abbracciarla. Proprio in quel momento arriva un messo ad annunciare che la notizia della vittoria delle truppe austriache era falsa, e che invece è stato Napoleone a sconfiggere gli austriaci a Marengo. A questo annuncio Mario inneggia ad alta voce alla vittoria, e Scarpia lo condanna immediatamente a morte, facendolo condurre via. Disperata, Tosca chiede a Scarpia di concedere la grazia a Mario. Ma il barone acconsente solo a patto che Tosca gli si conceda. Inorridita, la cantante implora il capo della polizia e si rivolge in accorato rimprovero a Dio (Vissi d'arte, vissi d'amore). Ma tutto è inutile: Scarpia è irremovibile e Tosca è costretta a cedere. Scarpia convoca quindi Spoletta e, con un gesto d'intesa, fa credere a Tosca che la fucilazione sarà simulata e i fucili caricati a salve. Dopo aver scritto il salvacondotto che permetterà agli amanti di raggiungere Civitavecchia, Scarpia si avvicina a Tosca per riscuotere quanto pattuito, ma questa lo accoltella con un coltello trovato sul tavolo. Quindi prende il salvacondotto dalle mani del cadavere e, prima di uscire, pone religiosamente due candelabri accanto al corpo di Scarpia, un crocifisso sul suo petto, e finalmente esce. Atto terzo: è l'alba. In lontananza un giovane pastore canta una malinconica canzone in romanesco. Sui bastioni di Castel Sant'Angelo, Mario è ormai pronto a morire e inizia a scrivere un'ultima lettera d'amore a Tosca, ma, sopraffatto dai ricordi, non riesce a terminarla (E lucevan le stelle). La donna arriva inaspettatamente e spiega a Mario di essere stata costretta ad uccidere Scarpia. Gli mostra il salvacondotto e lo informa quindi della fucilazione simulata. Scherzando, gli raccomanda di fingere bene la morte. Ma Mario viene fucilato veramente e Tosca, sconvolta e inseguita dagli sbirri che hanno trovato il cadavere di Scarpia, grida "O Scarpia, avanti a Dio!" e si getta dagli spalti del castello.

Stato: Italy Emissione: Centenario della prima rappresentazione della Tosca Anno: 2000 Dentelli: 14 x 13¼ Tiratura: 3.500.000 Filigrana: Senza filigrana Stampa: Rotocalco Bozzettista: R. Morena |

|---|

Stato: Nicaragua Filigrana: Senza filigrana |

|---|

Stato: San Marino Anno: 1999 Dentelli: 13¼ x 13¼ Tiratura: 160.000 Filigrana: Senza filigrana Stampa: Offset Bozzettista: F. Filanci |

|---|

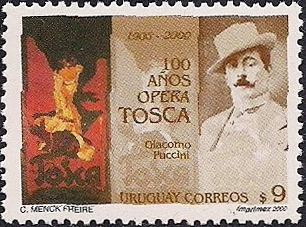

Stato: Uruguay Anno: 2000 Filigrana: Senza filigrana |

|---|